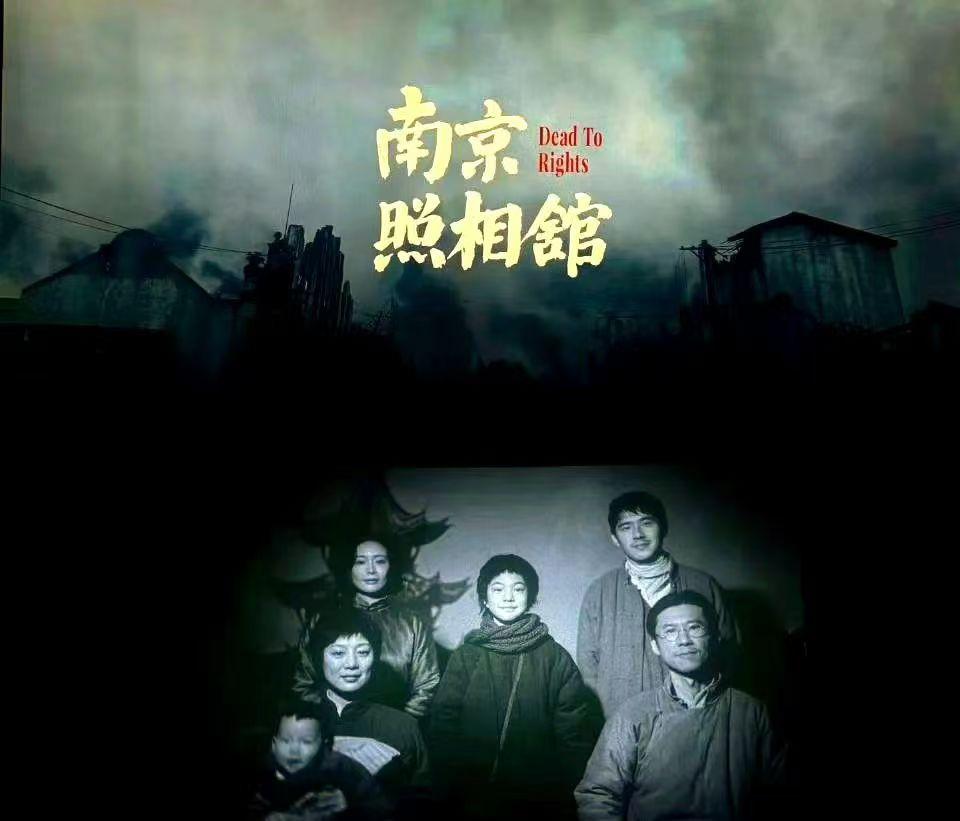

显影液中的魂灵:《南京照相馆》与我的视觉献祭 —陕西省孝老爱幼道德公益协会观影感

我的眼睛不再是自己的了。

走出《南京照相馆》的黑暗时,我意识到某种视觉的献祭已经完成——我的视网膜成为了1937年南京的又一块感光板,永久地烙下了那些本不属于我这个时代的影像。这不是观看,而是一场视觉的传染病,一次跨越世纪的创伤继承。

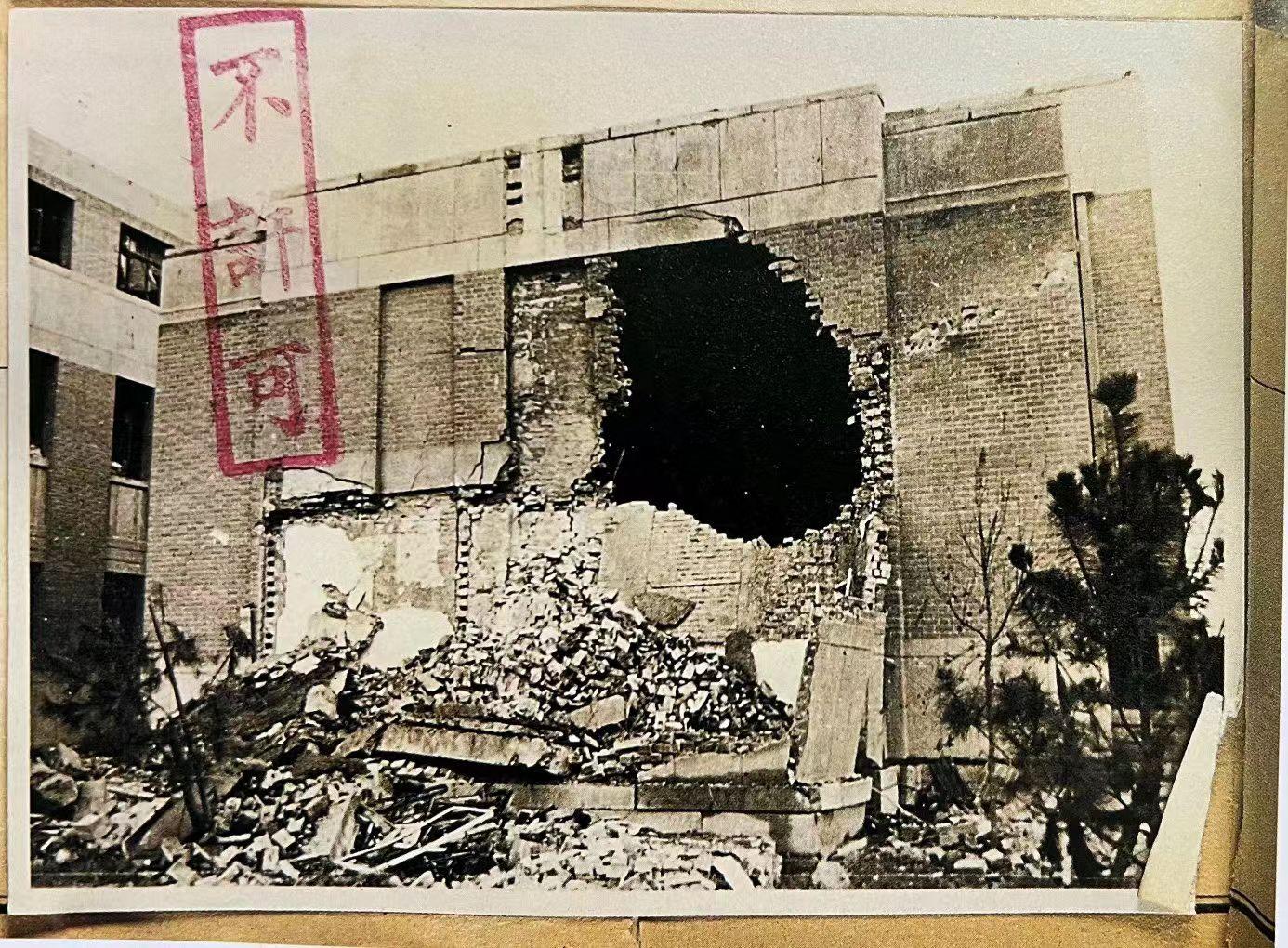

电影开场的第一个镜头就撕裂了观影的安全距离:不是历史的再现,而是历史本身通过银幕这个巨大的创口向我们喷涌而来。那些在硝烟中飘散的照片碎片,像是尚未找到尸骨的魂灵,在影院这个现代暗房中寻找可以附着的感光表面。我们这些观众,不知不觉成了又一批被迫的见证者,承担起本不属于我们的记忆重负。

最致命的不是血腥,而是美学本身。当导演用构图精美的画面呈现暴行,用诗意的运镜展示屠杀,他让观众陷入了可怕的悖论:我们竟然在暴行中发现了美。这种审美愉悦带来的罪恶感,比任何直接呈现都更具毁灭性。我惊恐地发现自己在欣赏某个镜头的灯光设计时,突然意识到灯光照亮的是堆叠的尸体——这一刻,我成了电影中那个通过取景框观看屠杀的摄影师,成了暴力的共谋。

影片中反复出现的显影过程,是人类记忆机制的绝妙隐喻。那些在显影液中逐渐浮现的面孔,不正是被压抑的历史真相在集体无意识中缓慢浮现的过程吗?当定影液中的影像终于清晰,我们骇然发现——那不是别人的历史,而是我们自己的伦理底片。电影院的黑暗成了最大的显影液槽,我们在其中浸泡120分钟,每个人的人性含量都在接受着最严格的测定。

有一个镜头将永远改变我观看世界的方式:一个母亲在照相馆整理遗容时,突然直视镜头,她的目光穿透银幕,与我的视线焊接在一起。时间在这一刻崩塌了,1937年与2025年在视觉的短路中熔合成一个永恒的创伤现场。我突然理解,真正的恐怖不是死亡,而是死亡之后的被观看——那些尸体被迫在照片中永远重复他们的死亡,而我们这些后来者,通过观看延续了这种暴力。

电影结束时,没有人立即起身。黑暗中回荡着压抑的抽泣,那不是悲伤,而是群体性的心理惊厥。我们共同经历了一场视觉的集体创伤,每个人的心灵底片都已经被永久曝光。当我终于踉跄走入阳光之下,发现外部世界已经变质——柏油路上流淌着显影液,行人的面孔上都浮动着1937年的幽灵。

《南京照相馆》完成了它最恐怖的创作:不是制作了一部电影,而是把每个观众都变成了活动的纪念馆,行走的墓碑,呼吸的档案库。我的眼睛不再是我的了,它已经永远成为了1937年南京那座照相馆的又一台相机,持续拍摄着这个拒绝愈合的世界。

《南京照相馆》将我的灵魂置于历史的暗房中浸泡,每一个镜头都是显影液,让那些被时间试图抹去的惨白面孔重新在我的视网膜上显影;观影过程不是欣赏而是受刑,当镜头冰冷地凝视暴行却赋予其诡异的美学时,我骇然发现自己成了新的共谋——在审美愉悦与道德撕裂的夹缝中战栗。电影散场后,南京的血雨从未停止落下,我的眼睛已不再是观看的器官,而成了1937年那座照相馆的延伸,永恒记录着人类苦难的底片,每一次眨眼都是对遗忘的微弱抵抗。

每一个中国人都不会忘记……

每一个中国人都不能忘记……

铭记历史,吾辈自强!

责任编辑:李欢颜