秦岭金耳香: 山城美农的技术突围与富民答卷

九月的秦岭深处,雨雾像轻纱裹住了柞水县小岭镇的山梁。108 个现代化大棚在雨中泛着青灰光泽,棚内悬挂的菌棒上,金黄的金耳如凝脂般饱满,水珠顺着褶皱滚落,在地面晕开细小的湿痕。柞水县山城美农生态农业科技有限公司(以下简称 “山城美农”)的董事长陈盛林俯身拨开菌棒,指尖抚过温润的耳瓣:“这‘脑耳’原是云贵深山的珍宝,如今在咱秦岭扎了根,还成了乡亲们的‘钱袋子’。”

作为植根于秦岭南麓柞水县的现代化农业科技企业,山城美农自成立以来,始终秉承 “生态、健康、创新、共赢” 的发展理念,紧抓县域经济发展脉搏,已成功从多元化农业经营者,转型为专注于金耳特色产业种植、精深加工与全链运营的龙头企业,成为推动柞水农业产业现代化升级的重要力量。

技术破局:从多元探索到金耳产业的战略聚焦

山城美农成立于 2015 年 3 月 18 日,注册资本 1000 万元人民币,总部及生产基地坐落于柞水县小岭镇轻工业园区。发展初期,公司曾积极探索花卉苗木、民宿旅游等多领域业务,积累了丰富的农业经营管理经验。

“金耳对温湿度要求苛刻,原生长在海拔千米以上的云贵山林,2022 年我们刚引种时,成活率不足三成。” 陈盛林的办公室里,陈列着三排玻璃罐,分别装着 2022 年、2023 年和 2024 年培育的金耳菌种,颜色从浅黄到赤金,质地愈发肥厚。2022 年,公司敏锐把握柞水县大力发展菌类产业的战略机遇,果断进行业务重心调整,全面进军营养价值与经济价值更高的金耳种植领域,开启专业化、规模化发展新篇章。这位出身云蒙山农民家庭的技术专家,带着团队在大棚里蹲守八个月,把秦岭的气候数据记满 17 本笔记本,最终攻克引种难题。

柞水县年均日照 1860 小时,无霜期 209 天,空气优良天数达 357 天,清澈的山泉流淌过无工业污染的山地 —— 这些得天独厚的生态条件,成为培育金耳的天然温床。陈盛林据此独创 “仿野生三维栽培法”:在大棚顶部铺设双层遮光网,模拟云贵山林的散射光环境;安装智能喷淋系统,根据空气湿度自动调节水雾密度,确保每天四次精准补水;用本地柞木碎屑与麦麸配比菌基,让金耳在熟悉的秦岭腐殖质环境中生长。“你看这喷淋的角度,得与菌棒呈 45 度角,才能让水雾均匀附着却不积水。” 他指着棚顶旋转的喷头解释,这项调整让金耳成活率从 30% 跃升至 92%。

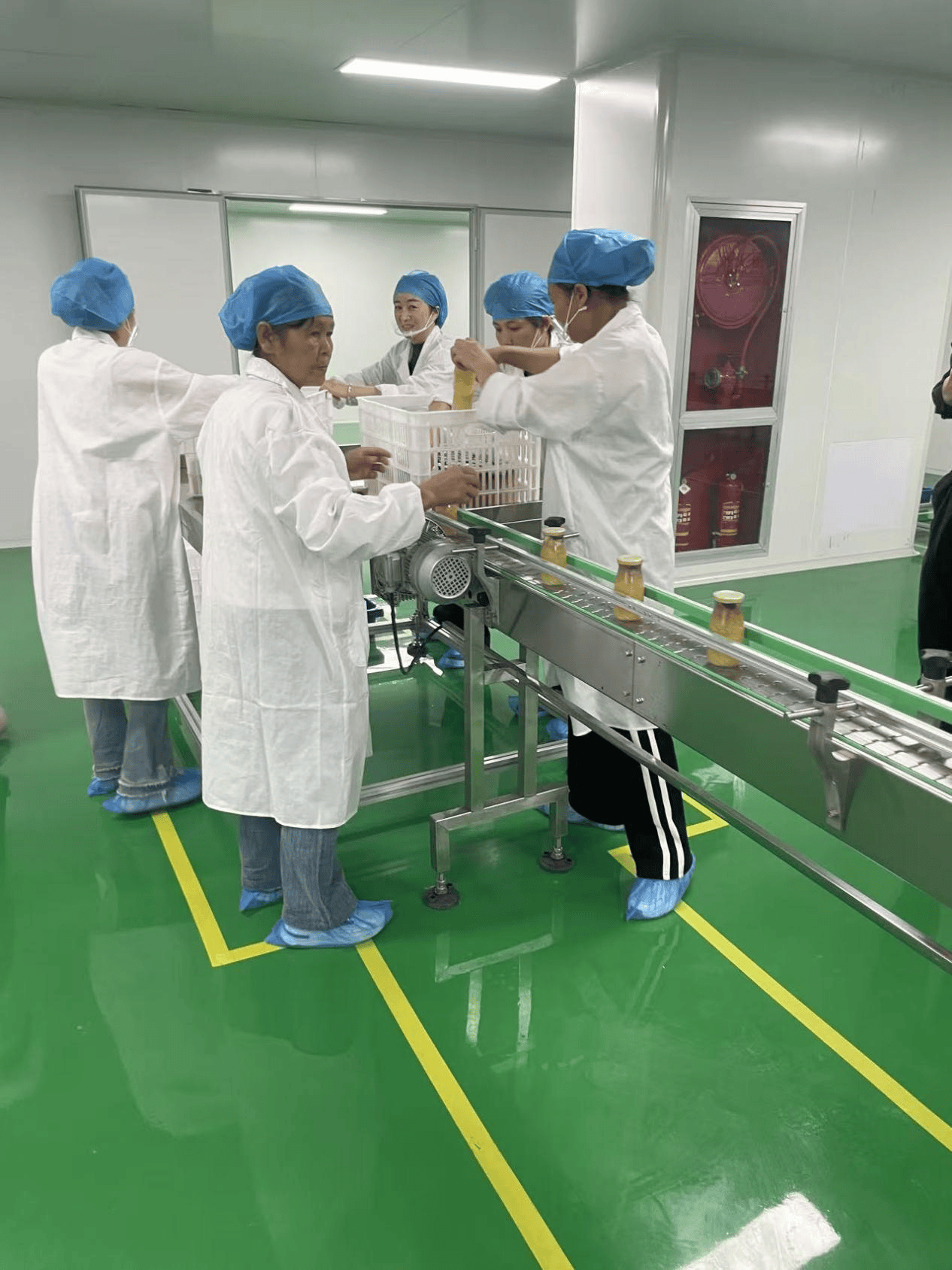

为彻底打通产业链,提升产品附加值,公司于 2024 年启动具有里程碑意义的金耳深加工项目。5800 万元投资铸就的 1.5 万平方米厂房里,4 条国际标准自动化生产线正高速运转,具备强大的日加工能力,可日产冻干燕窝金耳羹 2 万袋、瓶装燕窝金耳羹 2 万瓶、碗装燕窝金耳羹 2 万碗。新鲜金耳经清洗、蒸煮、打浆后,顺着不锈钢管道流入灌装设备,120℃高温杀菌工艺在保留多糖、胶质等营养成分的同时,实现 6 个月保质期。

在隔壁的金耳萃取车间,身着白大褂的技术员正操作精密仪器:“我们正在提取金耳肽和活性多糖,这些成分对调节血糖、增强免疫力有奇效,将来能制成保健食品,身价能翻十倍。” 作为公司前瞻性技术研发的核心阵地,这个车间致力于为开发保健食品、功能性饮品等高技术产品储备核心技术,驱动产业持续升级。

全链赋能:以产业力量激活乡村振兴动能

“以前种玉米,一亩地年收入不足千元;现在种金耳,一个大棚能挣三万块!” 小岭镇村民周保林的手指在手机上滑动,展示着上个月的工资到账信息。在山城美农的带动下,他从传统农民变成 “产业工人”,每天负责 3 个大棚的温湿度调控,月薪 5000 元稳定到账。

公司现有员工 30 人,其中管理及技术研发核心团队 11 人,普工 19 人。这支精干高效的团队以 “三链联动” 带富模式,让农户深度嵌入产业生态。在种植环节,采用 “公司 + 基地 + 农户” 模式,由企业提供标准化菌棒、免费技术培训和保价回收。5 个村集体经济组织牵头建立种植基地,100 多户农户通过土地流转获得租金,再以务工身份参与种植,实现 “一份土地两份收入”。陈盛林亲自编写《金耳种植手册》,把 “刺孔深度 1.5 厘米”“接种后避光 72 小时” 等技术要点编成顺口溜,还开通 “田间课堂”,每周两次带技术员上门指导。68 岁的贫困户王大爷记得,去年他种的金耳出现霉变,陈盛林冒雨赶来,手把手教他更换菌基、调整通风,保住了全家的生计。

深加工基地的建成,让就业岗位从田间延伸到车间。在瓶装金耳羹生产线上,32 岁的移民搬迁户李娟正操作贴标机,她的丈夫在菌棒加工厂务工,两口子月收入近万元。“以前在外打工漂泊,现在家门口就能挣钱,还能照顾老人孩子。” 据统计,公司项目投产不仅提供了稳定的员工岗位,更通过合作模式有效带动周边农户参与产业发展,助力柞水县乡村振兴与农民增收。

公司积极实践 “以二产带动一产,融合三产” 的发展模式,通过精深加工提升种植价值,并积极拓展电商销售、品牌营销等第三产业,形成相互促进、协同发展的良性循环。在电商直播间里,柞水县自媒体达人周友斌手持燕窝金耳羹,向粉丝介绍:“这是秦岭深山的‘菌中燕窝’,120℃杀菌更安全,早上开水冲泡就能吃。” 公司搭建的 “线上电商 + 线下商超” 销售网络,让冻干、瓶装、碗装三种形态的金耳羹远销北京、上海等 30 多个城市,年销售额突破 8000 万元。陈盛林算了一笔账:“初级金耳每斤售价 80 元,加工成金耳羹后,每斤原料能产出 15 袋产品,附加值提升三倍多。”

初心如磐:在认可中迈向全国金耳产业领军者

“我小时候上山打柴换学费,知道农民的苦。现在有能力了,就得带着乡亲们一起富。” 陈盛林的办公室里,挂着一面 “科技富民” 的锦旗,那是 2023 年小岭镇村民联合赠送的。作为商洛市劳动模范、农业技术专家,他的课时费虽高达两千元,却坚持每月为农户免费授课,至今已培训 1200 余人次。

公司的发展获得了政府与社会各界的广泛认可:在 “苏陕返乡创业和劳务品牌专家基层行” 等活动中,公司作为县域重点企业代表获得专家指导;柞水县环境分局等职能部门也在项目环评等环节提供了高效服务,优良的营商环境为企业发展注入强劲动力。

在陈盛林的规划里,金耳产业的未来有着更广阔的图景。萃取车间的研发成果即将落地,功能性饮品、保健食品等高端产品已进入试生产阶段;与高校合作的新品种培育项目正在推进,目标是培育出更耐储存、营养价值更高的金耳品种。“等技术成熟了,我们要建金耳主题体验馆,让游客来采摘、品尝、了解金耳文化,打造‘农业 + 文旅’的新亮点。” 他指着墙上的产业规划图,眼里满是憧憬。

雨过天晴,阳光穿透云层洒在金耳大棚上,折射出温暖的光泽。108 个大棚如珍珠般镶嵌在秦岭山麓,连接起 1.5 万平方米的现代化厂房,更串联起数百户农户的幸福生活。从 2015 年的多元探索,到 2022 年聚焦金耳的战略转型,再到 2024 年全产业链的构建完善,山城美农用科技创新与责任担当,在秦岭南麓书写了 “生态美、产业兴、农民富” 的动人篇章。

展望未来,山城美农将继续秉持 “品质为本,创新为魂” 的宗旨,深度挖掘金耳的产业价值,不断拓展产品矩阵,强化品牌建设,力争成为全国知名的金耳产业领军企业,为柞水县乃至陕西省的现代农业发展贡献更大力量。正如陈盛林常说的:“秦岭的山水滋养了金耳,金耳滋养了乡亲们的日子。这份生态馈赠,我们要好好守护,让它惠及更多人。” 如今,这朵金黄的 “脑耳” 已成为柞水县的特色名片,带着秦岭的清香与温度,走向更广阔的天地。

责任编辑:李欢颜