凌先有:抗日英雄林一山

人们都知道林一山是被毛泽东誉为“长江王”的治江英雄,其实林一山还是一位名副其实的抗日英雄,却鲜为人知。

由于工作关系,在林一山晚年的几年中,我曾与他密切接触,多次深入交流。林一山曾对我说,他的一生,可分为三个时期。第一个时期,是1931年“九一八”事变后,在党的影响下,从自发地抗日救国,到有组织地参加了反蒋抗日活动。第二个时期,是从1937年“七七事变”抗日战争全面爆发,到解放战争基本结束,是他参与领导和创建胶东、辽南革命根据地,从事武装抗日和解放战争的时期。第三时期,是从1949年初到离休,近半个世纪从事长江治理开发工作。也就是说,林一山认为自己人生的三个时期,有两个时期都在致力于抗战,可见他对自己人生的抗战经历是多么珍视。

卧轨请愿,罢课抗争

1931年,林一山进入济南高中学习。入学刚半个多月,“九一八”事件发生了。济南高中的同学们义愤填膺,立即成立了请愿团,要求国民党出兵收复东北失地。

济南高中的请愿团一成立,济南市所有学校都积极响应,纷纷加入,愿意与济南高中的学生们一起去南京请愿。当他们打听得知黄河北岸有一辆列车要去南京,将要从济南南边的一个小站经过。林一山便带领请愿团的学生们赶到车站。

看着列车冒着黑烟,隆隆地从远方开过来。林一山带头第一个跳下站台,毅然用自己的血肉之躯去挡列车。同学们见林一山跳下去了,便一个个跟着他跳下站台,大家排成一字长龙,站在两个铁轨之间,迫使火车司机不得不紧急刹车。

不等列车停稳,林一山便带领上千学生蜂拥而上。顿时,车厢内外挤满了学生。站长急得直跺脚,高声对学生喊话:“你们这么多人上车,会有翻车危险的。”林一山和同学们一起齐声高喊:“宁愿为国牺牲,不怕翻车危险,一定要乘火车,到南京去请愿。”

这一“卧轨事件”,显示了林一山大无畏精神,震惊了国民党当局,极大地鼓舞了请愿团众多学生反蒋抗日的斗志。

火车经过浦口轮渡,徐徐开进南京站。林一山带领山东请愿团的上千学生,高举“打到卖国贼”“打倒卖国政府”“打倒卖国军阀”“打倒日本侵略者”的横幅,迈着整齐的步伐,穿过下关和城外的田野,来到市区的中央大学。中央大学的学生们向他们发出:“欢迎山东同学”“壮大救国队伍”的口号。途中不断有南京的学生加入,口号声此起彼伏。同学们高涨的爱国热情,感染了南京市民,不断有人为他们送来水和食品。他们希望国民政府能够听到学生们的心声,尽快出兵抗日,收复失地。

林一山又率领请愿团高举示威的旗帜,来到国民政府、外交部等地请愿。他们高呼口号,痛骂国民党政府,要求蒋介石尽快出兵东北,把侵华日寇驱除出去,收复祖国大好河山。他们爱国行动震动了全国。随后,武汉、广州、上海的学生陆续到达南京,加入请愿队伍。他们先后包围了国民党励志社,捣毁了中央日报社,要求蒋介石出面接见他们,向他们承诺立即抗日。

面对学生大规模的请愿诉求,国民党政府派出警察杀疯狂镇压学生,并向手无寸铁的请愿学生开枪,7名上海学生倒在血泊之中。请愿活动虽然遭受镇压,但他们的请愿行为极大地激发了众多人民群众的抗日热情,要求抗日之火如燎原之势,在中华大地蔓延开来。

为了拟制学生的抗日请愿行为,国民党山东省教育厅于1932年提出“大会考制度”,规定所有中学生必须在“会考”及格,才能拿到毕业文凭,企图将广大学生困在校园之中。“会考”激起抗日爱国学生的强烈不满。1932年冬天,一场全省性的学生反“会考”的罢课运动轰轰烈烈的开展起来。

林一山作为济南高二乙班的罢课代表,被推选为学生会主席,参与领导了济南各校联合罢课的斗争。学生会号召山东全省同学团结起来,共同开展反“会考”、要抗日运动。国民党为了扑灭这一火焰,勒令济南高中限期复课。

林一山主持召开罢课学生会议,分析形势,并利用全校大会,动员学生继续斗争,罢课到底。学校方面为了尽快控制事态,要求学生会派代表进行谈判。学生们一致推举林一山、龚肇启两位学生会领导者去与当局谈判。

林一山和龚同学在谈判中,向校领导和老师说明同学们反蒋抗日的意愿,并积极争取进步教师的同情和支持。国民党山东当局无计可施,最后解散了济南高中。消息传出,舆论哗然。就连罗马天主教办的天津《益世报》也发表社论,批评国民党山东当局办学无能,教育失败。

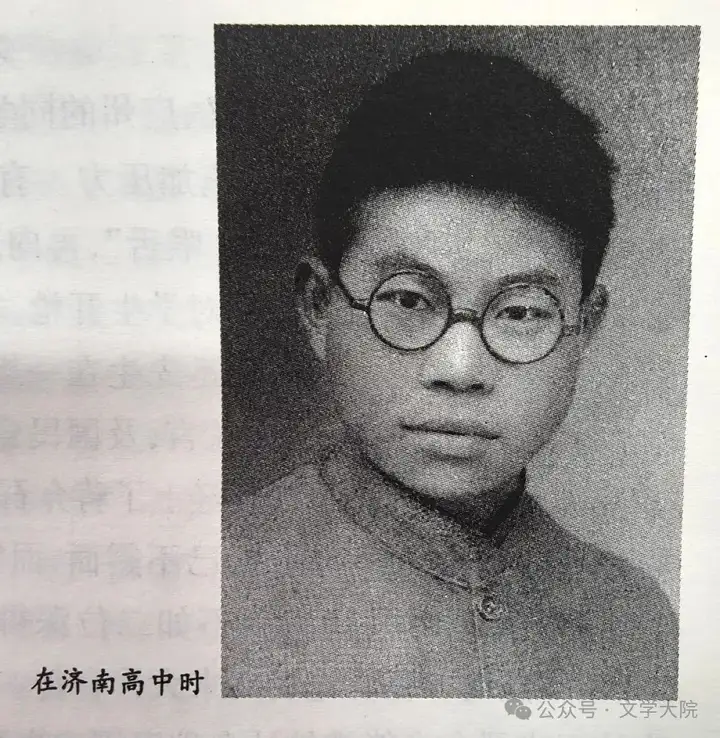

林一山在济南高中

组织参加“一.二九”运动

1935年夏,林一山考上了北平师范大学公费生。并担任中共北师大支部书记,不久改为中共北师大下党中心支部书记。

1935年六、七月间,日本占领了察哈尔省,指使汉奸殷汝耕在冀东建立傀儡政权。国民党政府准备成立冀察政务委员会,配合日方提出的“华北政权特殊化”的要求。在民族危亡关头,中国共产党于8月1日发表宣言,号召全国军民抗日救国。

林一山积极响应党的号召,联系北师大附中、南城区的东北大学文学院、北平大学法商学院等几所大学,秘密参加了北京学联,并成为学联的领导人。12月6日,北京学联公开发表成立宣言,提出以反对日本帝国主义吞并中国华北为核心的9项政治纲领,呼吁停止内战,共赴国难,团结全国各界民众,武装反抗日本侵略者,为中华民族的独立解放而斗争。

12月9日上午10时30分,林一山与北平各大中学校的爱国学生6000多人涌上街头,奔向新华门,向国民政府军政部长何应钦请愿。愤怒的学生振臂高呼:“打倒日本帝国主义!”“反对华北五省自治!”“打倒汉奸卖国贼!”“立即停止内战!”。学生的游行队伍经西单和东长安街时,遭到军警木棍、鞭子、水龙、大刀的攻击,百余人受伤,30多人被捕。第二天,北平学联决定各校学生举行总罢课,积极酝酿和准备更大规模的示威游行,抗日救亡怒潮,席卷了整个北平城。北京学联的抗日救亡运动,得到全国各地的积极响应。10日起,杭州、武汉、上海、广州、南京、济南、天津、青岛、南宁、长沙、厦门等地学生、教职员等纷纷集会,发表宣言、通电,举行罢课、游行,声援北平学生的爱国运动。各地爱国人士纷纷成立各界救国会,要求国民党当局停止内战,实现抗日。

1936年“一二.九”运动一周年。林一山与北平的学生一起准备举行纪念活动,发扬“一二.九”精神,扩大“一二.九”运动的影响。国民党冀察政委会为了防止学生闹事,严密监视学生的行动,禁止学生集会。由于国民党当局的严密监视,致使纪念活动推到12月10日,又推到12月11日下午。为了防止国民党军警破坏,学生们采取先分散行动、再集中开会的办法开展纪念活动。

当天下午,林一山正带着学生向集中点进发。快到集中点时,被一个军官模样的人带到警察所。林一山早做好了被捕的思想准备,他偷偷转移了随身带的宣传资料。警察一直将林一山审查到半夜,因为没有从林一山身上搜查了任何证据,便将林一山放了回来。

建立鲁北、胶东根据地

“西安事变”发生后,林一山给党中央写了一封信,提出建立民族抗日统一战线的多项建议。这封信被刊登在党内刊物《火线》上,刘少奇专门为这封信写了序言。正因为这封信,林一山被中央邀请去瓦窑堡开会,随后到达延安,参加了苏区代表大会,会议的主旨是减少对国民党的刺激,尽快实现国共合作,共同抗日。林一山作为白区青年党员代表,参加了党中央的这次会议。在小组会上,林一山当面向毛泽东问了许多关于促蒋抗日、逼蒋抗日的具体问题,毛泽东都很耐心地给他做了解答,这为他以后领导开展武装抗日斗争鉴定了良好的思想基础。

1937年8月下旬,受党指派,林一山去胶东领导抗日武装。他从平津到济南,于9月中旬到达胶东。他先联系几位胶东的党员,以及他在济南开展抗日救亡运动结识的进步青年,多方寻找到1935年11月4日中共胶东特委领导农民下暴动留下来的“昆嵛山帮”成员。中共山东省委决定由理琪、林一山等人组成胶东特委。

1937年12日24日,胶东特委在山东文登天福山召开会议,宣布起义。起义后成立山东省人民抗日救国军第三军,编为一个大队,三个中队,在文登、牟平、海阳一带开展抗日活动。胶东特委在天福山下的于家村设立联络点。林一山和理琪及其他特委同志分头到各处发动群众,壮大武装。1938年2月初,胶东特委根据壮大的抗日队伍,成立了山东人民抗日救国军第三军司令部,理琪任司令员,林一山任政治部主任(政委)。将三军整编为两个大队,一个特务队。

1938年2月12日,林一山和理琪率领抗日救国军第三军,扛着鲜红的抗日大旗,从威海南面30公里的大水泊村西进,奇袭日伪占据的牟平城。为了确保战斗的胜利,理琪同意大家的建议,由林一山政委临时兼任参谋长,指挥战斗。战士们冒着纷飞的大雪,一夜行走了40公里,凌晨到达牟平城下。林一山和理琪带领主力从南门进攻,其他同志从东门进攻。突袭大获全胜,共缴获了100多条枪,逮捕了日伪县长和公安局长。

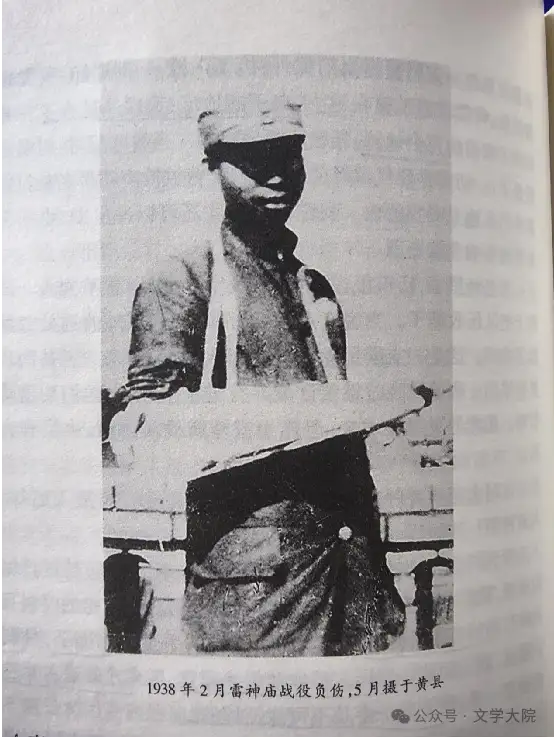

林一山1938年在雷神庙战斗中英勇负伤

雷神庙战斗

牟平城战斗结束,林一山与他的战友们大获全胜,但他们却激怒了日本鬼子。日寇派出飞机和地面部队一起向牟平袭来。敌我力量对比悬殊。司令员理琪和政委林一山指挥队伍迅速撤出城外。

1938年2月13日,他们正在一处远离村庄的雷神庙里研究下一步的方案。突然,几驾日本飞机在雷神庙上空低飞盘旋。一位战士惊慌地大呼:"呀!鬼子!"

林一山向门外一看,只见雷神庙大门外两边,已经站着几排头戴钢盔、留着小胡子的日本鬼子,正提着上了刺刀的三八式步枪向庙里冲来。门口还架着一挺重机关枪。抗日救国军已经被日本鬼子包围了!

林一山立即指挥大家向雷神庙的四边分散。敌人开枪向他们疯狂扫射,顿时枪声大作,一场短兵相接的激战开始了!

日军用机枪控制了庙的大门,四合院的四栋庙房无法互相联络,谁想通过大院就要遭受敌人的射击。为了指挥战斗,理琪和林一山不断利用敌人的射击间隙,从一栋庙房经过庭院跑向另一栋庙房,指挥各个庙室的战士。战士们各守一处庙房,不断冲着庙门开枪,日本鬼子只好闪开大门,躲在门外伺机冲进来。林一山和战土们瞄准着任何一个企图冲进庙院的敌人。他看见门面有一个鬼子从庙外伸进了一条腿,立即开枪射击,击中了鬼子,鬼子嗷叫着滚到门外。

鬼子无法完全占领雷神庙,恼羞成怒。他们发起了总攻,迅速爬上庙四面的屋顶,组成密集的火力网,向庙内的我军射击。警卫队长杜子林同志被敌人击中头部,当场牺牲。司令员理琪同志也不幸中弹,倒在庙宇的庭院血泊中。在奄奄一息之际,他嘱咐林一山,告诉战士们,要节省子弹,坚持战斗。

司令员理琪牺牲了,指挥战斗的任务全部落在政委兼参谋长的林一山身上。

林一山看见对面庙宇的屋顶上露出了十几个鬼子的脑袋,排得整整齐齐,正朝林一山和战士们所在的屋内射击。林一山机警地观察敌情,马上命令已被打穿了肺部的胡老头在他有利的位置向敌人射击。胡老头40多岁,当兵20多年,射击准确,百发百中,是部队有名的神枪手。鬼子利用庙脊和钢盔的保护,只在钢盔下沿露出两只眼睛。胡老头用枪瞄准屋脊和钢盔之间,一枪打死一个,敌人一看遇上了硬茬,吓得纷纷从庙脊上溜了下去。林一山趁机指挥宋澄同志在另一屋内组织战士们全面反击,把鬼子全部赶出庙外。

林一山悄悄爬上墙头,看到鬼子在庙院墙外周围布置了几道防线,筑有临时战壕。不一会,鬼子又攻上来了,林一山指挥战士们退守到各栋庙屋内坚持抵抗。此时,战士们总想冲出去,与鬼子决一死战。林一山告诫大家不要着急,尽量减少不必要的牺牲。他拿出怀表,看时间已到了下午三四点钟,要大家耐心等到天黑再突围。他告诉战士们,如果此时突围,有可能全军覆没。

鬼子看到天色将黑,开始了更加疯狂地进攻。林一山发现自己背后有一扇关着的窗子,一下子捅进来十几把明恍恍的刺刀。看到敌人想打开窗子冲进来,就立即命令胡老头和战士打了一排子弹。敌人又用机枪通过窗子向屋内乱射,接着又放起火来,熊熊的烈火很快烧着了林一山对面和南面的两栋房子。顿时,敌我双方中间隔了一面火墙。火墙成为一道屏障,双方都无法逾越火焰去袭击对方。

天色渐渐昏暗下来。鬼子向屋内胡乱射击一阵,并用带光的弹雨向屋内喷射。林一山的右臂中弹,只觉得全身松软,背靠着墙歪坐在地上,血流不止,昏迷过去了。鲜血流满了跟前的几个地凹,还在不断地流着。当他苏醒过来时,射击已经停止了,一切都是死气沉沉的,只有一只曾被枪声吓得老是打颤的黄狗趴在地上添着他的血。

天已经完全黑了,又下起了大雪,面对面看不到人。日本鬼子终于收缩了队伍,但仍坚守在雷神庙外。当晚9点钟时,远处忽然响起了激烈的枪声。大家一齐呼喊起来:"同志们,我们的援军到了!大家冲啊!冲啊!"

林一山与大家一起越过被枪林弹雨打塌了的破墙,跳到庙墙外面,向鬼子射击。鬼子抬着十多具死伤人员怆惶而逃。

林一山在带领大家追击鬼子时,只感到被打断的右手妨碍前进。他以为自己的右手全被打掉了,只剩下一层皮,就一面跑一面用左手加劲想把它扯掉,可怎么也扯不断,后来才知道右手腕只打掉了一半,骨头还连着,剩下的一半是不可能扯掉的。他的右手从此落下终身残疾。

日本鬼子已跑得无影无踪。林一山决定带着伤员去后方养伤。他坚持跑了一断路后,一位叫夏来的17岁姑娘把他背起来,踏雪前行。另一位叫黄哉的姑娘组织了女子担架队,把伤势较重的同志护送到了安全地带。天亮以后,女子担架队用接力赛跑的方法,护送林一山和伤员们向文登方向行进。

日本鬼子派出7架飞机,侦察他们的行踪。女子担架队护送着林一山等四、五个伤员,不断躲着敌机,每当飞机在上空盘旋时,担架队就分散隐蔽,飞机走了再集中起来。就这样躲躲停停,一天跑了50多公里,一直把林一山和伤员们抬到了文登县林村的林一山家。从那以后,林一山的家就成了胶东抗战期间一个真正意义上的后方医院。

从1937年年底日本鬼子动用70多辆军车从青岛到烟台进行武装入侵以来,胶东一直笼罩着恐日的悲观气氛。牟平袭击战和雷神庙突围战的胜利,不仅大大提高了胶东抗日救国军第三军的抗日的信心,也让胶东百姓欢欣鼓舞,互相祝贺。当人们得知日寇用十数倍伤亡的代价垂头丧气地逃回了烟台据点时,胶东半岛的800万人民沸腾起来了,到处传颂着奇袭牟平城和雷神庙战斗的神话般的故事。

日本鬼子弄不清抗日救国第三军究竟有多大力量,也不知道林一山率领的部队什么时候进攻他们的据点,只能用飞机到处侦察,掩护着地面部队大撤退,把各县兵力退缩到青岛、烟台、威海三个沿海据点和胶济铁路一线。抗日部队在几个月内就壮大了数十倍,并将烟台战场扩大到青岛、威海和胶济铁路沿线。

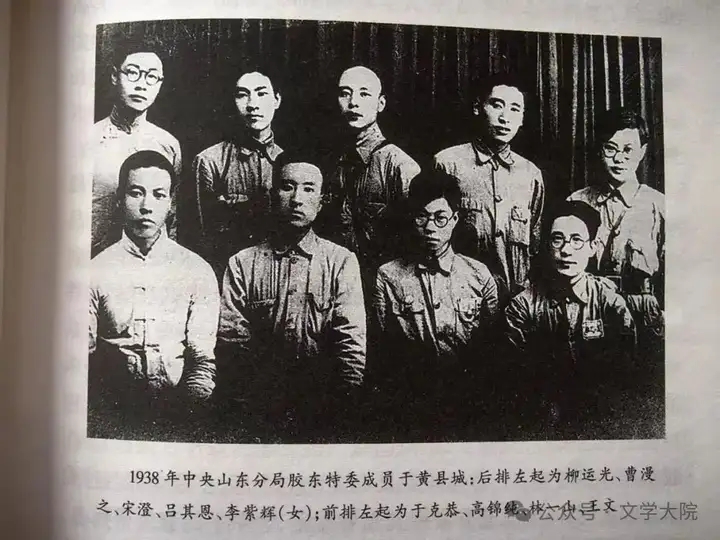

1938年,林一山与中央山东分局胶东特委领导成员在一起。前排左三为林一山

理琪牺牲后,林一山担任胶东特委书记、胶东区游击司令员。在中共山东省委的领导下,林一山利用雷神庙战斗的影响力,对部队进行整编,将于眉同志为首的蓬莱县委所领导的第三军第二大队扩编的第三军第二路军,发展为11个大队。并且正确执行抗日民族统一战线的政策,把地方乡农学校的旧式队伍,有计划地团结利用改造成为一支强有力的抗日部队。其余9个大队都利用各种机会逐步进行改造,有步骤地争取了四五个大队,使他们基本上成为可以接受共产党领导的中间性的抗日部队。

1938年的5月,林一山率领三军总部来到蓬、黄两县的边界。到了6月,中央从延安派王文和高锦纯同志到胶东,将蓬莱部队中由国民党控制的4个大队缴了械,进行了整编,巩固了该地区我党的武装力量,迅速控制了平度、招远、莱阳、掖县的广大地区,巩固了胶东西部的抗日根据地。

1940年"皖南事变"后,我党提出反对投降、反对倒退的口号,对国民党右派势力进行了全面的打击。在这场斗争中,胶东也将国民党的地方势力大部分消灭了,胶东的抗日根据地扩大了一倍多,将原来东海东端至西部根据地之间失去的根据地全都恢复,使东西两部连成一片。

1943年冬,林一山带领胶东党委的官兵积极响应毛主席开展敌后大生产运动的号召。他们在根据地的土地上打井灌溉,改造盐碱地,培育良种,将当地亩产一二百斤的土地提高到近千斤。为此,林一山还接受了新华社记者的采访。

面对胶东抗日根据地的大发展,日寇非常惊慌。日军使用梳篦式的分进合击战术(铁壁合围战术),对胶东抗日根据地进行围剿。

1942年11月底12月初,中共胶东军区接到山东军区和八路军总部密电,指示林一山要紧急动员起来,对付日寇的大扫荡。

日窛将华北的部队沿胶济铁路线运到山东半岛,日军华北派遣军总司令冈村宁次同时也来到烟台。一场凶险的扫荡与反扫荡的恶战激烈展开。

山东军区党委、军区决定,由林浩、许世友同志率领部队由胶东中心地区向西进发,林一山司令和副司令王彬带领军区党委机关人员向东海地区转移。

林一山司令采纳了副司令王彬的建议,将行军计划的路程改由海上乘船行进,由乳山口过海进入乳山半岛,在夜间越过半岛进入大陆地区。王彬同志身体不适,骑马或坐担架都深感痛苦,不能坚持长时间行军,林一山只好同意在半岛上住宿,先将电台和保卫电台的连队连夜送往大陆。林一山和王彬以及区党委的几个领导同志同机枪班在一起,化装成群众,把手枪放在提篮里,将步枪和机枪用麻袋包起来,做成行李的样子,然后乘船渡海。

这时,日军已经把半岛封锁起来,军舰之间还有炮艇穿梭,形势非常危急。日军的飞机不停地在半岛与大陆的连接处低空盘旋。林一山知道,这是敌机在配合步兵向前推进。在这种情况下,要找到渔民的小船从水上突围已变不可能了。林一山和他的部队随时准备与绝对优势的敌人决一死战。

林一山看到日军把拉网的部队都集中到了一个点上,便带着警卫班以最快速度顺着山沟向下跑去,很快地冲出了敌人的火力袭击范围。这时天已完全黑了下来,敌人无法追击。

当夜,林一山与电台取得了联系,在稍作休息后,继续向东前进。第二天,正当林一山带着部队继续向东行进时,突然发现有大量的日军尾随在他们后面,妄图再次包围他们。林一山研究了第二次突围的作战方案。他的方案是退到荣成以南就不再继续撤退,突然回头突围,不然敌人的包围圈一缩小,他们回旋的余地会受到限制,必然处于更不利的地位。因此,林一山要求官兵后队变前队,转头稍稍向西迎着敌人行进。在靠近敌人时,就近了解日军的活动情况与军事布置,并利用夜晚天黑的伺机进行突围。

当林一山带着部队走近母猪河的时,他们在高山上远望敌人,只见在河对岸从南海岸到北海岸有一条长长地、红红的火线。侦查报告,这是日本鬼子用火堆构成的防线。经过电台的联系,知道日军的包围圈的后方没有第二个包围圈。这样,他们突围后不至于再陷重围。

林一山派出的侦察员通知抵近侦察,报告敌人的火堆不像从远处看的那样密密麻麻,无懈可击,而是利用有利地形布置了一条横广纵深的火堆防线,火堆之间疏密不等,可以在火光照不到的地方迂回前进,秘密突围。由了突围的路程太长,必须在拂晓前摆脱敌人。林一山选择在后半夜敌人疲劳、放松警惕的时候进行突围。

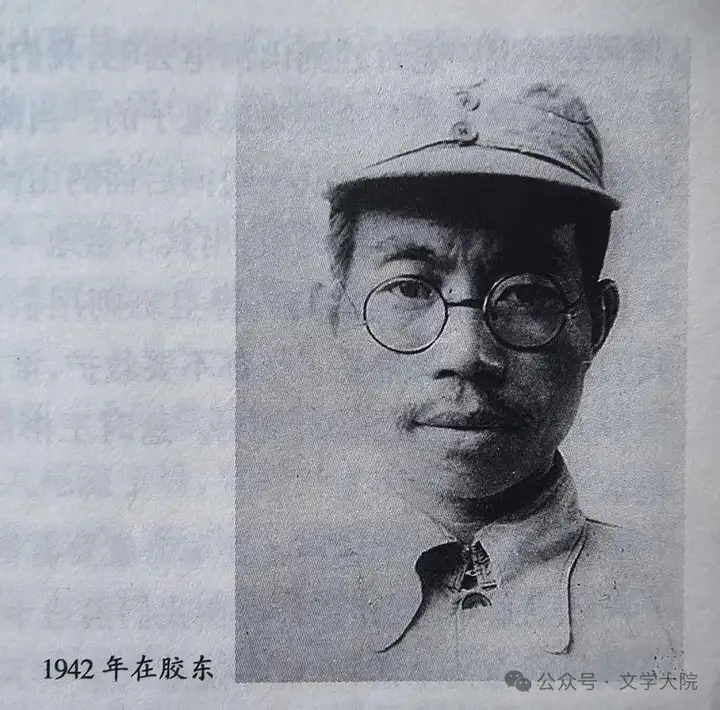

林一山1942年在胶东

到了后半夜,月黑星稀。母猪河的河水受海潮影响上涨,发出“哗啦哗啦”的声响,几里外都就听见。林一山率领部队在河水声的掩护下,在日军的火堆之间疾行穿越,顺利地穿过了敌人的防线,以急行军的速度,来到一个隐蔽的小山村进行休整。在这里,林一山与林浩率领的部队汇合在一起,进入了昆嵛山区,寻找许世友所带部队的行综。

日军的合围失败了,他们又重新部署第三次围剿。林一山通过电台了解了敌人的情况,但敌人也通过电台查出了林一山所在的位置。林一山在昆嵛山区休息了一、两天后,发现烟台、威海及其他各县城的敌人分9路向他们开来,而且越靠近他们分的路数就越多,逐渐形成一个密集的包围网。

林一山与林浩同志向西突围,王彬同志率部向南突围,彼此相距十几公里。林一山刚穿过昆嵛山的一个山口,尖兵队前进不过两公里,就与敌人遭遇上了。特区党委警卫连由林浩同志指挥进入阵地,挡住了从西南方向进攻的日军。林一山指挥区党委的后卫警卫连及党委机关向西北方向疾行。在快到一个村庄时,林一山命令部队暂停前进并作做了布置,然后派人进庄了解情况。

这时,林一山发现有日本鬼子偷偷藏在村子里,他率领的部队已被三路日军包围起来。他们彼此不超过两公里远,形势非常紧急。林一山果断地将部队开进村庄,占领阵地,决不让敌人前进一步。这样一场白刃战终于发生了。由于林浩占领山头挡住了一路敌人,另一路敌人要去支援,所以造成了一个新的缺口。林一山抓紧这一时机,立即实行了第三次突围。这时敌人的机特别注意射击骑马的人,因为林一山的部队是分散的,敌人的射击就失去了目标。

由于林一山、林浩率领部队的顽强抵抗,日军只能用火力远距离射击。林一山的突围受到炮火的威胁。每当日军的炮弹落在他们身边时,林一山便命令部队匍匐在地面上。只有判明敌人的饱弹距离较远的时候,才爬起来继续快速前进。突围后部队很快又汇集起来了,寻找有利地形隐蔽休整。

林一山率部队第三次突围后,继续向西南方向前进,来到了乳山县与海阳县边境的山区。当林一山率部穿过大沙河时,部队过了一半就被敌人发现了。

林一山看到左侧有日军的骑兵急速冲来,掀起一阵灰尘。他命令后续部队赶快改变方向,向山头方向疾行,自己带着警卫班从部队中间转到部队后面阻击日军,掩护部队转移。当日军发现主力部队已占领了有利的山头阵地时,他们的骑兵不敢继续前进,选择占领了另一个山头,等待他们的步兵到来。当林一山和警卫员正由山脚急速向山上转移时,发现敌人的骑兵已用机枪瞄准了他们。幸好林一山所占山头高于日军,限制了日军射击的准确性。

林一山这时冷静下来,仔细察看地形,以寻找可以脱险的方法。他利用环山的等高梯田做掩护,终于安全到达山顶,与主力部队汇合,脱离了敌人的火力封锁。林一山与主力部队占领了制高点,并且作了战斗准备。日军看到林一山与主力部队正严阵以待,自己没有援军,始终不敢接近林一山的部队。

到了晚上,林一山下山去袭击日军,才知道日军已绕过他们占领的山头,向莱阳方向撤退了。这样,林一山他们胶东的反围剿、反扫荡就取得了完全的胜利。

林一山,这位抗日英雄,以他的热血和智慧,书写了一段波澜壮阔的抗战传奇。

林一山生前与作者深入交流

(作者系中国作家协会全国委员会委员、中国水利文协副主席,水利部离退休干部局原党委书记、局长)

链接:林一山生平

林一山1911年6月出生于山东省文登县。

1931年在济南上中学期间,积极投身抗日救亡运动。

1934年6月参加革命工作。

1935年9月进入北平师范大学读书。

1936年1月加入中国共产党,曾任北平师大地下党中心支部书记,积极组织参与 “一二•九”爱国学生运动。

1937年“七七事变”后,时任北平学生大军训地下党总支书记的林一山同志,受山东省委指派,于同年9月前往胶东组织领导抗日武装起义,历任胶东特委常委、宣传部部长、统战部部长、特委书记和胶东区游击司令员。

1942年,面对日寇的铁壁合围,他按照八路军总部和山东军区的命令,积极组织反扫荡斗争,粉碎了敌人围剿胶东抗日根据地的图谋。

解放战争时期,林一山同志先后任青岛市委书记兼市长,辽南省委书记兼军区政委,辽宁省委副书记兼军区副政委,第四野战军南下工作团秘书长。

中华人民共和国成立后,林一山同志先后担任中南军政委员会水利部副部长、党组书记,中南军政委员会财经委员会副主任,长江水利委员会主任、党委书记,长江流域规划办公室主任、党委书记,长江流域规划办公室顾问,水利部顾问。

1949年夏,林一山协助团长谭政率领一万四千人南下途经武汉时,原定赴广西就任省人民政府副主席的林一山,被中南局负责人留下担任即将成立的中南局水利部部长。1949年11月,林一山参加中央人民政府接受指导委员会华东工作团,负责接受国民党政府水利部系统,并将南京的扬子江水利委员会主要部分分期分批迁至武汉并入长江水利委员会。

1950年2月,林一山受命组建了“长江水利委员会”。在大量实地调查,吸收历代治江经验后,他提出三阶段治江战略:第一阶段培修加固堤防;第二阶段兴建平原分、蓄洪工程;第三阶段兴建山谷水库,进一步控制和调节洪水,并发挥水利枢纽防洪、发电、灌溉、航运、引水、养殖等综合效益。

1952年4月5日,荆江分洪工程全面动工。林一山任副总指挥兼工程部部长,并主持技术委员会。

1958年,林一山领导组织建设了丹江口水利枢纽,该工程不仅是汉江的重要防洪工程,也是南水北调的水源工程。上世纪50年代,他选好了从丹江水库自流引水华北、直达京津的引水线路,也就是“中线调水”工程,并提出了西部调水方案。

1972年,作为三峡工程重要组成部分的葛洲坝水利枢纽工程建设面临重大困难。正患癌症(眼色素瘤)的林一山遵照周恩来总理指示,担任技术负责人,把葛洲坝水利枢纽建设成为享誉世界的优质工程。

1994年离职休养。

2007年12月30日,林一山在北京病逝,享年97岁。

〓作者简介

凌先有,陕西丹凤人,中共党员。曾任水利部离退休干部局党委书记、局长。2011年加入中国作家协会,现任中国水利文学艺术协会副主席,中国作家协会全国委员会委员,社会科学研究员。系水利部政策研究项目水文化专家、清华大学老科学技术工作者协会专家、全国“银龄行动”公益形象代言人。已出版散文集、报告文学集、水文化论集多部,获各类奖项10余次。

责任编辑:李欢颜