笔墨凝乡土:付德亮的时代画卷

夏末礼泉,阳光透过梧桐叶,在小陈北村的巷道里洒下斑驳光影。我们驱车从咸阳出发,穿过成片的果园,终于抵达付德亮老师的家。推开院门时,付德亮老师正于葡萄架下整理画稿,宣纸上的秦岭云雾仿佛随指尖流动——这是与这位乡土画家的第二次深谈。四年前共享书画平台创立两周年活动上的匆匆一瞥,他埋头研墨的专注便给人留下深刻印象,而这次,在他生活了大半辈子的故土,我们终于得以聆听一位乡土画家与笔墨、时代、家乡交织的人生故事。

画笔的回归:从旁听到专攻

1954年,付德亮生于礼泉城关镇农家。对“图画”的初识,源于学校板报与画报。1975年,一个偶然机遇让他走进西安美院课堂——以旁听生身份。“工会美工”的职务使他得以亲近每年在礼泉办班的油画名家车智胜教授。“车老师手把手教素描、色彩,总说画画要‘正’,不搞花架子。”这句教诲,成为他艺术生涯的底色。

生计曾一度转移了他的重心。1985年后,他离开工会岗位,为养家糊口,于1992年创办了“三友装饰公司”,在装修行业打拼十数年。然而,心中对绘画的念想,“像受潮的墨锭,看着干了,遇水还能晕开”。2005年,随着家庭责任减轻,他逐步交托公司,重新拾笔。真正全身心投入绘画创作,始于2008年。自此,画笔再未离手,至今已深耕十七载。

画展的启示:根植乡土

付德亮的第一次个人画展,办在西安。那是他重拾画笔后不久,一心想借大城市的平台"走出去"。主办方是一家文化公司,提出的条件很明确:免费提供展厅,但要他留下8幅4尺画作。他还拉了些赞助,想着"一分钱不花也不像话"。

开展那天,来了六七家大媒体,闪光灯此起彼伏。他站在画前,以为"这下总能被更多人看见"。可展览一结束,一切归于沉寂。"就像石头扔进水里,连个涟漪都没留下。"他后来才想明白,自己是礼泉的树,挪到西安的土壤里,扎不下根。

转折出现在2022年。那年9月,高铁礼泉站通车,他受县委书记程文杰之托,为贵宾接待室画了幅《天降甘露润礼泉》。画成后,县人大曹主任找上门:"付老师,你的画该让礼泉人好好看看。"对方提议:给半年时间准备,办个展览,再把作品捐给县里。

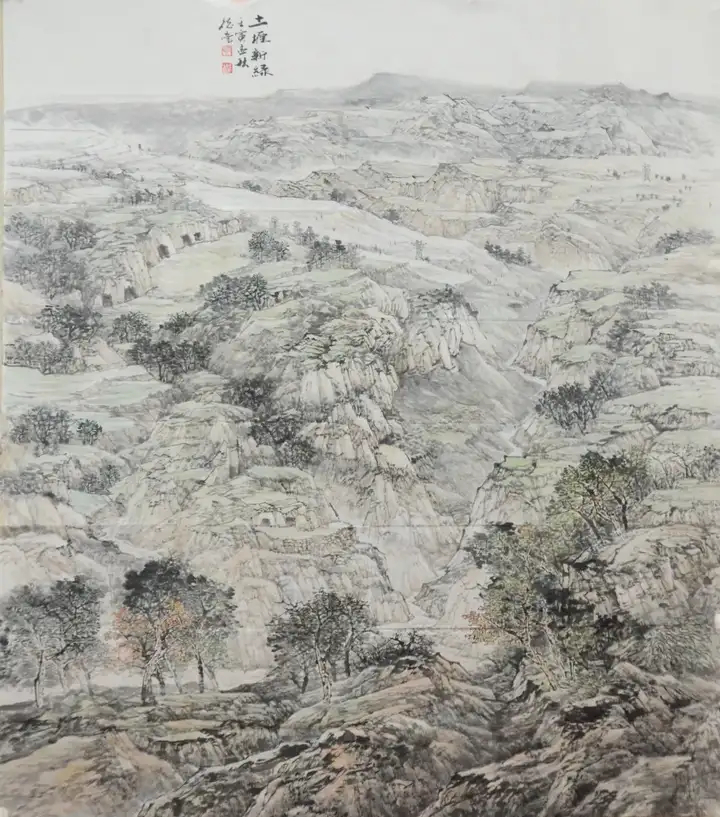

这次,他卯足了劲。"西安那次我准备了几十幅,这次我画了近100幅。"2023年的礼泉体育场,被装潢公司改造成临时展厅,从入口到尽头,挂满了他的山水——有《昭陵秋韵》里的苍劲古柏,有《泾水流长》里的碧波荡漾。

"那场面,把体育场占满了!"付德亮至今记得开展那天的热闹:县领导来了,乡邻来了,连咸阳军分区司令员都专程赶来。与西安画展的"热闹后沉寂"不同,这场展览成了礼泉人茶余饭后的谈资。"现在街上大爷大妈聊天,还会说'付画家那回展览,画得真好'。"

与西安的“热闹后沉寂”截然不同,这场展览成为礼泉人津津乐道的盛事。“咱就是礼泉的小人物,在西安折腾不如在家乡扎根。给家乡捐画,比啥都有意义。”付德亮自此找到了艺术价值的真正归宿。他说,自己算明白了:"咱就是礼泉的小人物,在西安折腾不如在家乡扎根。给家乡捐画,比啥都有意义。"

核心作品:献给故土的礼赞

在这次意义非凡的展览中,最为瞩目的捐赠作品是长卷《礼泉胜景图》。这幅精心绘制的长卷,全景式展现了礼泉的山川、果园与城镇风貌,笔墨间饱含对故土的深情。其尺幅宏大,具有重要的艺术与文献价值,更适合作为珍品收藏于适宜环境,而不宜日常悬挂展示。 如今,《礼泉胜景图》已成为礼泉对外展示的一张独特“名片”,吸引着来访者的目光,无声诉说着这片土地的故事。

笔墨当随时代:画思想,非画场面

在付德亮的画室,一幅未完成的《秦岭图》静置案上,墨色浓淡相宜,留白处待绘云雾。“这画停笔俩月,不敢动,怕一笔下去破坏了灵气。”这种对"灵气"的敬畏,源于他对创作的理解。"画画不是涂颜色,是画思想。"他认为,画可分两种:一种是商品画,讲究观赏性,像精心摆盘的菜,看着舒服;另一种是创作画,要带着自己的文化修养、时代感悟,"就像自家腌的咸菜,可能不精致,但有烟火气,有真味道"。

他常说"笔墨当随时代"。这话不是空谈。年轻时画宣传画,他跟着时代的节奏,画过大跃进的热火朝天,画过农业学大寨的红旗飘扬;如今画山水,他会把礼泉的新变化藏进画里——高铁轨道在山间若隐若现,果园里的新农机成了点缀。"你是这个时代的人,呼吸着这个时代的空气,画出来的东西自然带着时代的印子。"他举例,"就算临摹《兰亭序》,咱临的也是2020年代的《兰亭序》,笔墨里有当下的气息。"

有人不理解他的画,说"看不懂"。他从不辩解。"专家说好,老百姓可能不觉得;老百姓喜欢,专家或许瞧不上。"但他坚信,好作品自有生命力,"就像山里的树,不看有没有人夸,只顾着扎根生长"。

对年轻画家李翰迪的劝告,最能体现他的创作态度。"翰迪画马有激情,但太躁。"他直言不讳,"画画不是耍场面,不是跳着脚就能画出马的奔跑。稳下来,一笔一笔磨,才是正道。"他自己就是这么做的:每天清晨锻炼完,从8点画到12点;下午修改画稿,4点后打会儿麻将调节心情;晚上看会儿电视,10点半准时休息。十七年如一日,规律得像钟表。

"创作时,熟客来聊天,我能边画边聊;但要画唐王陵的风俗、秦岭的篝火,就得关门谢客。"他说,写实题材容不得分心,"要尊重事实,不能瞎编"。而灵感来时,哪怕半夜三更,他也会爬起来动笔:"灵感这东西,像流星,闪过就没了。"

乡土为纸,岁月成卷

回望历程,付德亮淡然:“没成啥大人物。但能给家乡留点东西,值了。”从美院旁听生到装饰业者,最终回归为乡土画家,其人生轨迹如笔下山水——有起伏转折,终归于对土地的深情。

夕阳为礼泉田野镀上金边。车窗外,付德亮的身影渐远,但他的画却清晰浮现:那是礼泉的山,礼泉的水,笔墨间流淌的,是一位画家与时代、与家乡最真挚的对话。

诚如他所言:“画不用求所有人认可。把心里的东西画出来,把这个时代的样子留下来,就够了。”

责任编辑:林白